糸 60点

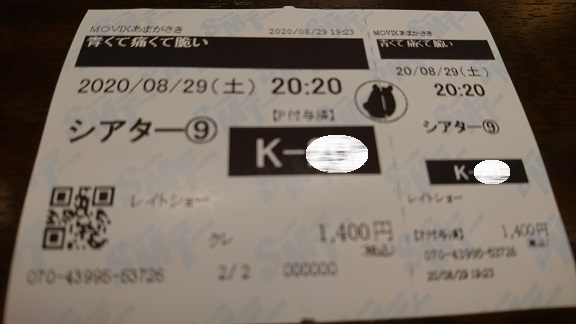

2020年8月30日 MOVIXあまがさきにて鑑賞

出演:菅田将暉 小松菜奈

監督:瀬々敬久

傑作と凡作と駄作の全てをコンスタントに放ってくる瀬々敬久監督の最新作。本作は、可もあり不可もある中庸の作品か。

あらすじ

漣(菅田将暉)と葵(小松菜奈)は北海道の美瑛で出会ったが、様々な事情から引き離されてしまう。北海道で生きる漣と、東京、沖縄、シンガポールと流れていく葵。二人の運命の糸は果たして交わるのか・・・

ポジティブ・サイド

小松菜奈が何とも良いオーラを醸し出している。『 ぼくは明日、昨日のきみとデートする 』とは違い、年月の移り変わりとともに確実に年齢を重ねているということを観る側に実感させてくれた。もちろんメイクアップアーティストや衣装の力も大きいことは言うまでもない。子役の子の顔との連続性も感じられた。ほくろが印象的な小松だが、それ以外にも髪型やあごの形など、非常にうまく少女時代と成人時代を結び付けたと思う。

『 ディストラクション・ベイビーズ 』でも感じたことだが、小松菜奈はケバイ衣装がよく似合う。同時に『 沈黙 -サイレンス- 』で必死に英語(なぜポルトガル語ではなかったのか?)でお上に訴える少女役で見せたような、また『 閉鎖病棟 それぞれの朝 』で演じたような苦難に耐える役もまたよく似合う。小松菜奈のファンであれば本作はmust watchだろう。

本作は平成13年から令和元年までの間の漣と葵の二人の人生を描くという壮大な絵巻である。中学生にして駆け落ちを試みるも失敗。その後、成田凌演じる幼馴染の結婚(相手が葵の友だち)式のために初めて訪れた東京で、葵と8年ぶりの再会を果たすというのは、ベタではあるがリアルだ。その後の二人の運命も数奇としか言いようがない。縦の糸として、つまり北海道の美瑛から動かずに生きることを決意する漣と、横の糸として、つまり各地を転々として葵が、それぞれに出会いと別れを経験し、自らの人生を切り拓いていく様は、その片方だけにフィーチャーしても一本の映画が作れそうなほど濃密である。『 8年越しの花嫁 奇跡の実話 』にインスパイアされたかのような展開には不覚にも涙したし、『 洗骨 』のようなまったりゆったりした沖縄の時間の流れ方には(一瞬だけ)和んだ。

シンガポールで成功を掴んだかに見えた葵が、ここでも打ちのめされることになる展開はさすがにこれは現代版『 おしん 』なのか?とも思えたが、ここで小松がとあるカネに手を付け、さらにとあるものを食べながら涙するシーンが極めて印象的だ。『 さよならくちびる 』でも、カレーを食べながら思わず涙してしまうというシーンがあったが、小松菜奈は単純な涙だけではない、シーン全体で心情を表現できる女優に成長しつつあるようだ。

様々な紆余曲折を経て、それぞれの人生を歩んでいく漣と葵。運命の糸というのは、果たして存在するのか。存在するとして、その糸と糸が結ばれることはあるのか。劇中で何度か流れる『 糸 』だけではなく、成田凌が熱唱する『 ファイト 』も実に味わい深い。時は令和二年。平成という時代を振り返るには好適の映画である。

ネガティブ・サイド

スケールは確かに壮大であるが、肝心のストーリーが『 弥生、三月 君を愛した30年 』とかなり重複している、というかはっきり言って二番煎じ見える。特に、幼馴染同士が結ばれることなく、互い違いに絶妙にすれ違っていく様は『 弥生、三月 君を愛した30年 』が先取りしている。そして何よりも成田凌の起用。彼は悪い役者では全くないが、それでも何故にこのようなキャスティングになるのか、首をひねる人は多いだろう。製作者が『 弥生~ 』を意識していなかったはずがないではないか。

平成と言えば阪神大震災に東日本大震災だが、実際のニュース映像を使うのはどうなのだろう。特に後者の津波のニュース映像。『 オフィシャル・シークレット 』でも強く感じたが、当時のニュース映像というのはタイムマシンのようなもので、取り扱いには要注意だ。作中の二階堂ふみではないが、大阪生まれ大阪育ちのJovianの嫁さんですら、津波の映像には今でもショックを受けるのだ。

細かい粗が随所で目立つ作品でもある。渾身の役作りをした榮倉奈々に対して、菅田将暉のひょろひょろ具合は何なのか。彼も悪い役者ではないが、今回は役作りにそこまで時間をかけられなかったのか。チーズ作りというのは重労働だろう。何百何千リットルもの牛乳を搾り、運び、発酵・凝固させ、チーズの原型を運び出すという過程のごく一部だけしか画面には映し出されなかったが、毎日毎日それだけの労働をしていれば腕や肩、そして胸板は相当に筋肉質になるはずだ。菅田は同世代の役者ではフロントランナーの一人であるが、今作の役作り(≠演技)は残念ながら落第。演技は及第である。

小松菜奈は残念ながら英語がヘタになってしまった。それは別によい。ただ、言ってもいないことをしゃべらせてはならない。山本美月がこれまた稚拙な英語で“Japan can no longer relay on domestic consumption(demands?)”とインタビューに答えていたが、まずrelay onではなくrely onである。発音が全然違う。また、この文章を素直に訳しても、字幕に出てきた「内需主導」などという訳は出てこない。

エンディングで流れる楽曲『 糸 』はオリジナルであるべきだと強く感じた。縦の糸はあなた=漣であるはずが、ヴォーカルが男性になってしまったことでそこが狂ってしまった。それによりエンディングの余韻が壊れてしまったように感じた。うーむ・・・

総評

漫画や小説を映像化するのも良いが、邦画はもっとオリジナル作品を生み出すべきである。オリジナルとは完全に独創的という意味ではない。何らかのモチーフを全く新規に再解釈することから生み出された作品も、オリジナル作品と呼べるはずだ。その意味で、本作はオリジナルと言える。B’zの『 Pleasure’91 〜人生の快楽〜』の“僕”と“あいつ”の物語を再解釈する脚本家や監督が現れるのを期待したい。本作に続く邦画の制作と公開を待ちたい。

Jovian先生のワンポイント英会話レッスン

chauffeur

ショウファー、と読む。アクセントは、ショウファーの位置にある。シンガポールの高杉真宙がこれであった。「運転手」の意味だが、driverとは違い、結構なステータスのお抱え運転手を意味する。『 ベイビー・ドライバー 』のベイビーはダイナーでデボラと出会ったときに“Oh, like a chauffeur?”と言われていたし、『 パラサイト 半地下の家族 』のソン・ガンホはdriverではなくchauffeurである。