マスカレード・ホテル 40点

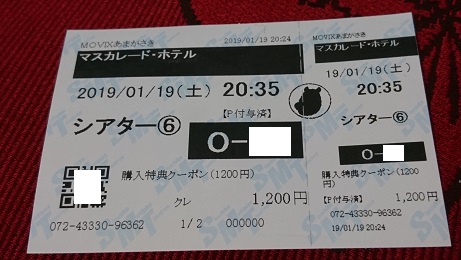

2019年1月19日 MOVIXあまがさきにて鑑賞

出演:木村拓哉 長澤まさみ

監督:鈴木雅之

これははっきり言って失敗作である。作品として失敗している点と宣伝の面での失敗、その両方の欠点を抱えている。特に後者は深刻で、熱心な映画ファン兼ミステリファンというのは、トレイラーや各種広告媒体から、これでもかと情報を引き出し、事前に推理を組み立てる習性があるものだ。そうしたファンの習性を無視したプロモーションにはどうしても辛口にならざるを得ない。一昔前の2時間サスペンスものなどは、テレビ欄の出演者の2番目もしくは3番目が犯人と相場は決まっていたが、それと同じようなことをまだやっているのかと落胆させられた。

あらすじ

都内で不可解な殺人事件が3件発生した。いずれの現場にも、謎の数列が残されていたが、それは次の犯行場所を示すものだった。4件目に指定されたのはホテル・コルテシア東京。捜査1課の刑事新田浩介(木村拓哉)はホテルのフロントクラークとして潜入捜査をするのだが、ぶっきらぼうで愛想の悪い新田は優秀なホテルマンの山岸尚美(長澤まさみ)とことあるごとに衝突をするのだが・・・

ポジティブ・サイド

小日向文世の刑事役。『 アウトレイジ 』および『 アウトレイジ ビヨンド 』でのマル暴デカ役では、温和な刑事と腹に一物抱えた刑事の両方を見事に演じ分けていた。それに次ぐ名演技を見せてくれる。味方かと思わせて敵、敵と思わせて味方と硬軟自在に演じ分けるのは熟練の技。この人の存在だけで新田の更なる活躍を描く続編、そして前日譚の製作まで想像できてしまう。素晴らしいスパイスになってくれている。

もう一つ称賛に値するのはホテルのフロント部分。すべて大道具と小道具が作ったと言われている。実際にこのようなホテルが存在していても全く違和感のない仕上がりになっている。『 シン・ゴジラ 』における首相官邸と同じく、映画の本道たるリアリティの追求を最も説得力ある形で感じさせてくれたのが、ホテルのフロントおよびロビーラウンジ部分。原作小説は未読なのだが、おそらく作者の東野自身のイマジネーションに忠実に、もしくはそれを超えるようなものを創り出したのではないだろうか。

木村拓哉と長澤まさみの演技も及第点。ホテルのフロント側とバックヤードでは表情や歩き方、声の出し方、顔つき、立ち居振る舞いの全般が、しっかりとしたコントラストを生み出していた。演技にメリハリのないタレント俳優が散見される中、この二人ぐらいキャリアがあれば、当たり前ではあるのだが。また、最初はぎこちなかったフロントクラークの新田が徐々にらしさを身につけていく過程は良かった。まさかシーンを順を追って撮影したのではあるまい。編集の勝利だろう。

ネガティブ・サイド

劇中で新田が3件のうちの1件のトリックを推理するのだが、いくらなんでも無理があり過ぎる。Jovianの義理の父親は元警察官だが、もしも義父が映画館にいたら、ブチ切れて怒鳴っていたか、失笑してしまっていたことだろう。Jovian自身もあまりの呆れから、思わず妻と見つめ合ってしまった。いやしくも殺人事件を捜査する警察が、関係者の証言だけを信じて、あれほど簡単な裏取りを怠るなど考えられない。リアリティのかけらもないトリックだ。

こちらはトリックではないが、最後に犯人が使う道具についても以下、白字で指摘しておきたい。麻薬や向精神薬の類と並んで、筋弛緩剤のような薬剤がどのように管理されているか、原作者、脚本、監督の誰も理解していないのか。それともリサーチもしていないのか。分かった上で、まあ、これぐらいならいいだろう、とリアリティの追求をある程度最初から放棄していたのか。看護学校や医学部では袋に入った注射器が無くなっただけで上を下にの大騒ぎになり、病院で上述の薬品がミリグラム単位で紛失しても警察や保健所、場合によっては都道府県知事に届け出なくてはならないということを分かっているのか。動物病院から使用の痕跡の残らない筋弛緩剤を盗み出してきたというが、そんな与太話があってたまるものか。

さらにプロモーションについても一言。

何故このような販促物を作ってしまうのか。いやしくもミステリを原作にしている映画なのだから、それを観に来るファンにもかなりの割合でミステリファンがいるということが予想できないのか。ミステリファンの生態を理解できないのか。ミステリファンの最大の愉悦の一つは、読む/観る前に犯人を当ててしまうことだ。タイトルを読む、あらすじを読む、そして表紙の挿絵をじっくりと見る。それだけで犯人を割り出せてしまう小説と言うのも、実際に世に送り出されたこともあるのだ。上のイメージだけで犯人が分かるわけではないが、それでも相当数のミステリマニアが登場人物=役者を頭に入れて劇場に来たのは間違いない。そして彼ら彼女らのかなりの割合が、映画のある時点までに消去法で犯人が分かってしまったに違いない。全てはアホなパンフレットやポスターを作ってしまった広報担当の責任である。

また熱心な映画ファンであれば、とあるキャラクターが怪しいということもある瞬間に分かったはずだ。以下はかなりきわどいネタになるが、『 セント・オブ・ウーマン / 夢の香り 』や『 ドント・ブリーズ 』を観たことがあるならば、一目見ただけで違和感を覚えるシーンが挿入される。小説ならば叙述で乗り切れるかもしれないが、映画にしてしまうのにはちょっと無理がある設定だったか。さらに演出面で言えば、長澤まさみのとあるルーティンやキムタクのとある所作が余りにもくどすぎた。『 64 』の電話帳ぐらいでよかったのだが。

総評

豪華俳優陣をそろえて物語を作るのは良い。また豪華俳優陣をそれぞれチョイ役で用いるというのも『 シン・ゴジラ 』で成功した手法なので許容可能である。問題なのは、ミステリを作るに際して最も大事な犯人とトリックの部分が、あまりにもお座成りになっていることなのだ。ライトな映画ファンにはそれなりのエンターテインメントになるのだろうが、年季の入ったミステリファンや映画マニアを唸らせる出来では決してない。