盲目のメロディ インド式殺人狂想曲 75点

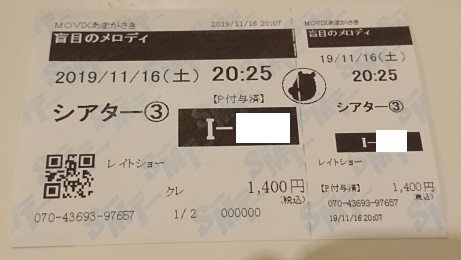

2019年11月16日 MOVIXあまがさきにて鑑賞

出演:アーユシュマーン・クラーナー タブー ラーディカー・アープテー

監督:シュリラーム・ラガバン

Jovianはインド映画にはまりつつある。そこで『 マッキー 』と『 ロボット2.0 』ではなく、こちらに賭けた。その勘は当たっていたように思う。これも相当なエンターテインメント性を備えた作品である。

あらすじ

アーカッシュ(アーユシュマーン・クラーナー)は盲目を装ったピアニスト。偶然に知り合ったソフィ(ラーディカー・アープテー)の店でピアノ演奏をしていたところ、スター俳優のプラモードに結婚記念日に妻にサプライズ演奏をしてほしいと依頼される。しかし、アーカッシュがそこで見たものは、プラモードの妻シミー(タブー)と間男、そしてプラモードの死体だった・・・

ポジティブ・サイド

まず音楽と歌が良い。『 イエスタデイ 』と同じく、主人公が歌って楽器を演奏するのだが、歌唱も演奏のクオリティも同じくらい高い。もちろん、演奏はプロのそれの差し替えだが、インド映画の魅力の一つは歌と踊りで、本作には踊りの要素がほとんどない。代わりに、序盤の歌はかなりのりやすいポップなもので、アーカッシュとソフィの関係の芽生えを素直に応援したい気持ちにさせてくれる、これが中盤および終盤のtwistに作用してくる。脚本家は手練手管を心得ている。

アーカッシュの嘘がばれる瞬間がいつになるのかについてもサスペンスが持続する。もちろん、プロット上、それがばれるのは時間の問題なわけで、問題は「いつ」と「どのように」である。「いつ」に関しては良いタイミング、「どのように」に関してはまあまあ納得できるレベルである。序盤の絶対にウソがばれてはいけないタイミングで、とあるスキットを挿入することで、アーカッシュの暴走暴発を予感させてくれる。嘘を暴こうとする側と嘘をばらしてしまう側という、二重のサスペンスを生み出している。のみならず、そのことが途轍もないブラックユーモアにもつながっている。悪人同士の息詰まる駆け引きに手に汗握ることができる。

映画の世界では警察は必ずしも信用できないというのは最早お約束であるが、インド映画でもそのことは踏襲されている。本作を面白くしているのは、その他の人々も同様に信用できないことだ。そうした悪人だらけの世界においても、シミーの狡賢さと悪辣さは群を抜いている。まさに「憎まれっ子、世に憚る」である。“Ill weeds grow fast.”である。悪人同士の対決は、ここまでやるかと思わせてくれるところにまでエスカレートする。収集がつかないだろうという地点に達した時、思いもかけぬデウス・エクス・マキナが現れる。なるほど、ここでこう来たかと思わせてくれる。この脚本家は良い意味で滅茶苦茶である。このタイミングなら、この荒唐無稽さも受け入れられる気がしてくるのである。

様々な事柄に説明を与えつつも、物語は極めて鮮やかに不鮮明なエンディングを迎える。あのシーンは意図的なのか、それとも“事故”なのか。まるで『 ゴールド/金塊の行方 』のラストのマシュー・マコノヒーの笑顔のような怪しげな両義性を持っている。この余韻はなかなかに味わい深い。

エンディングのクレジットでも席を立たないように。数々の映画のピアノ演奏シーンを一挙に鑑賞させてくれる。これは監督からのほんのちょっとした心付けであろう。じっくりと堪能しようではないか。

ネガティブ・サイド

子どもの無邪気さは時に残酷さになる。が、それが純粋な無邪気さなら良いが、金欲しさゆえの行為であることには正直なところ、虫唾が走った。登場する主要な大人キャラクターはほとんど皆が悪人なのだから、子どもぐらいは子どもらしく描いて欲しかった。

インド映画は始まるまでの提供会社や配給会社の紹介が延々と続くのが常であるが、本作ではそれが殊更に長かったように感じた。『 バーフバリ 伝説誕生 』のそれよりも遥かに長く感じた。これは如何ともしがたいのだろうか。

ウサギのCGが今一つであった。『 空海 KU-KAI 美しき王妃の謎 』の化け猫と同程度のクオリティだった。『 バーフバリ 伝説誕生 』の牛ぐらいのリアリティを目指すべきであった。

総評

盲目をテーマにした作品としては『 セント・オブ・ウーマン/夢の香り 』には劣るものの、『 ブラインド 』や『 見えない目撃者 』とは甲乙つけがたいほどの面白さである。ぜひ劇場で鑑賞しよう。

Jovian先生のワンポイント英会話レッスン

By accident.

ソフィがアーカッシュとの出会いを説明する時の台詞である。「偶然に」、「偶発的に」という意味であるが、文字通りに解釈すれば「事故により」となる。この副詞句を一語にしたaccidentallyもそれなりに使う語なので覚えておいて損はない。“Dammit, I accidentally deleted a very important email!”などのように使える。