幸せへのまわり道 70点

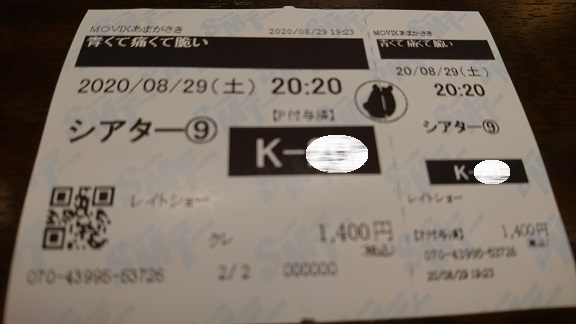

2020年9月5日 MOVIXあまがさきにて鑑賞

出演:トム・ハンクス マシュー・リス

監督:マリエル・ヘラー

タイトルだけ目にしてチケットを買った。あらすじは英語で少し読んだだけ。予備知識を一切持たずに鑑賞したが、存外に楽しむことができた。

あらすじ

ロイド・ボーゲル(マシュー・リス)は辛辣で知られる記者。ある時、子ども向け番組のホスト、フレッド・ロジャース(トム・ハンクス)を取材することになったロイドは、フレッドに逆にインタビューをされてしまう。そして、向き合ってこなかった父への負の感情を露わにされてしまう。だが、そこからロイドとフレッドの奇妙な縁が始まり・・・

ポジティブ・サイド

冒頭の番組開始のシーンから圧巻のパフォーマンスである。スタジオのセットで踊って歌うトム・ハンクスがゆっくりと腰掛け、視聴者=映画の鑑賞者にゆっくりと語りかける。そして、厚紙細工の家の扉を開けてロイドを紹介する一連のシークエンスはインパクト絶大。あらすじをほとんど知らない状態で観たこともあって、一気に映画世界に引きずり込まれた。

ロイドとその妻アンドレア、そして最近になって生まれた赤ん坊と、ロイドは家庭もキャリアも順調だったが、気鋭のジャーナリストがどういうわけか子ども番組のホストを取材するようになるまでの流れもスピーディーだが、荒っぽくはない。順調に見えるロイドも、辛辣な人物評が芳しくない評価を生んでいる。人にきつくあたる人間は往々にして何らかの心の闇を抱えている。そのことを観る側に予感させつつ、フレッドとロイドの邂逅をある意味でとてもまわりくどく、なおかつ直截的に描くヘラー監督。これはなかなかの手練れである。

トム・ハンクスの卓越した演技力というか、ソフトな物腰にソフトな語り口で、しかし透徹した視力と言おうか、一気に目の前の人間の本質を鋭く見抜く眼光炯々たる様には圧倒される。インタビューするロイドを遮り、一気に核心を突く質問を発するところには、ヒューマンドラマとは思えないサスペンスがあった。ここから思いがけない友情めいた関係がスタートするのだが、この最悪の出会いから何がどう芽生えるのか。袖振り合うも多生の縁というが、その絶妙な仕掛け、人との出会いを特別に大事にするフレッドの秘密を知りたい人はぜひ観よう。

本作のテーマの一つは、怒りの感情のコントロール、それとの付き合い方である。息子が父を憎むというのはよくある話で、男は誰でも程度の差こそあれ、エディプス・コンプレックスの罹患者であり、(文学的な意味での)父殺しを企図しているものだ(父親と腕相撲して勝ったり、父親のクルマを「代わりに運転してくれ」と頼まれたりetc)。父親を許すとができないロイドに、フレッドがレストランで提案するルーティンのシーンは圧倒的な臨場感である。スクリーンのこちら側の我々にも参加しろと言っているのだ。そしてこれこそがヘラー監督の発したいメッセージでもあったのだろう。

聖人のごときフレッド・ロジャースが最後に見せる人間味(いや、音と言うべきか)も味わい深い。一人に備わらんことを求むるなかれ。怒りを遷さず、過ちを弐びせず。アメリカ人の物語であるが、東洋人の我々の心にも十分に響く名作である。

ネガティブ・サイド

ロイドと父の和解がやや唐突過ぎるように感じた。姉の結婚式(毎夏の恒例行事らしいが)で息子が父をぶん殴るという事件を起こす割には、父を許すのが早すぎる。もちろん、ミスター・ロジャースのカリスマ性もあるのだろうが、ロイドは小市民の代表選手なのだ。『 母が亡くなった時、僕は遺骨を食べたいと思った。 』で松下奈緒が安田顕を一喝したようなシーンがもう一つ二つ欲しかった。

ミスター・ロジャースはアメリカでは知名度抜群とのことだが、ロイド自身の幼少~青年期を振り返るシーン、あるいはレストラン以外でロイドが自身の過去を回想し、そこでのロジャースの言葉に思いを致すようなシーンは撮らなかったのだろうか。撮ったものの編集でカットされたのだろうか。フレッドとロイドの私的な交流に重きを置いている割には深みがなかったのは、上述のようなシーンが欠けていたからだろう。

本作はシーンとシーンのつなぎ目にジオラマの街並みが挿入される。ユニークな試みだと思うが、なにか前後のシーンまでが作り物のように感じられた。これは映画媒体のformを評価ではなく個人的な好き嫌いか。

総評

予備知識なしで観るのが正解だろう。というか、日本で事前のリサーチなしにミスター・ロジャースを知っているというのは相当のアメリカ通か、帰国子女あるいは現地赴任帰りだろう。けれど心配無用。事前の知識は一切不要。あまりにも典型的な父と息子の確執と和解の物語であるが、そこには思いのほか豊かな奥行きがある。そして彼らの物語がいつしか我が事のように感じられてくる。家族や友人と鑑賞してもよいが、おそらくこれは一人で観るべき映画である。その方がきっとより真価を味わえるから。

Jovian先生のワンポイント英会話レッスン

a four-letter word

劇中では“Fame is a four-letter word.”というように使われていた。「有名(ゆうめい)というのは4文字言葉に過ぎない」という意味だが、この表現はしばしばsh*tやda*nやcr*pやh*llなどの卑罵語を指すことが多い。このあたりのスラングとされる表現を社会的に正しい文脈で使えることができれば、英会話スクールは卒業である。