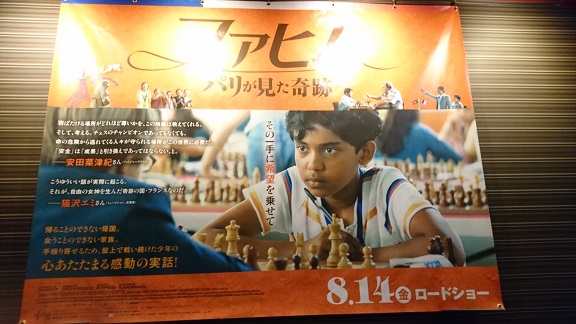

ファヒム パリが見た奇跡 75点

2020年8月14日 MOVIXあまがさきにて鑑賞

出演:アサド・アーメッド ジェラール・ドパルデュー

監督:ピエール=フランソワ・マンタン=ラバル

Jovianはチェスの基本的なルールしか知らない。指したことは3~4回だけである。チェスの映画は『 完全なるチェックメイト 』ぐらいしか観ていないし、それに関連して『 完全なるチェス 天才ボビー・フィッシャーの生涯 』を読んだぐらいである。フィッシャー=小池重明以上の人格破綻者、と言えば、そこそこディープな将棋ファンには伝わるだろう。それぐらいのチェスの世界の知識でも本作は楽しめるし、むしろチェスの知識がない方が人間ドラマに集中できるかもしれない。

あらすじ

ファヒム(アサド・アーメッド)はバングラデシュの天才チェス少年。チェスのグランドマスターに会うという名目で、父に連れられてフランスのパリにやってきた。ファヒムはチェスのクラブに通い、チェスを学び、フランス語を覚え、同世代の子らと友情を育み、シルヴァン(ジェラール・ドパルデュー)とも奇妙な師弟関係を結んでいく。しかし、ファヒムの父の不法滞在が明らかになり、国外退去が時間の問題となってしまい・・・

ポジティブ・サイド

ファヒムを演じたアサド・アーメッドの演技力に鳥肌が立った。『 存在のない子供たち 』の主人公ゼインや『 アジョシ 』のキム・セロンに並ぶ存在感。緊迫した政治状況にあるバングラデシュで屈託なく生きる子どもが、母との別離、外国での暮らし、友情、師弟関係、親子関係、そしてチェスを通じて成長していく様には純粋に胸を打たれた。印象的だったのは、チェスの対局時に一手指すごとに相手を射抜くような目を見せること。将棋の対局では盤上から視線をそらさない者と対戦相手に視線を向ける者の両方がいるが、チェスのでも同様らしい。その目に宿る力強さには名状しがたいものがあった。目は口程に物を言うものである。

ファヒムを取り巻く同世代のチェス仲間たちも良い味を出している。特にファヒムにフランス語のスラングを教え込む男の子には、『 IT イット “それ”が見えたら、終わり。 』のリッチー・トージアと共通するものを感じた。下品なスラングを教える/教わるというのは、友情を育む一つの有効な方法である。Jovianも大学の寮で“Hold on a minute, playa.”だとか“Sup, pimp?”などの、今では絶対に使えないようなアレやコレな表現を教えてもらったことを懐かしく思い出した。また、ファヒムが難民センターの子らと意思疎通をしていくシーンでは、ジェスチャーの有効性と文脈理解の重要性の両方が示されている。外国語学習者は、言葉だけではなくもっと“コミュニケーション方法”を学ぶべきだとの自説の意を強くした次第である。

Back on track. 本作はファヒムの文学的な意味での「父殺し」の物語でもある。チェスや将棋というのは、だいたい子どもは父親から教わるものだろう。そして、最初はどうやったって経験者には敵わない。だが、長じるにつれて上達し、子どもはだいたい父親を負かすものだ。本作でもファヒムは実の父親をチェスで負かし、そして精神的な父親であるジェラールのトラウマを、彼の代理として打ち消す。単純にチェスの勝ち負けだけでその過程が描かれるのではなく、ファヒムの内面の葛藤や対戦相手との関係、そしてジェラール自身の過去が投影されていることが、本作のクライマックスを大いに盛り上げている。

ネガティブ・サイド

ファヒムの父親の描き方が少々乱暴であるように感じた。バングラデシュでは消防士という非常に堅い仕事に就きながら、フランスではまったくの愚鈍な足手まといになってしまっていた。それは別に構わない。ただ、文化や風俗習慣の違いを素直に受け入れられないのは良いとしても、なにか見せ場の一つや二つは用意できなかったか。たとえば難民センターの消火器の置き場所をもっと適切なところに変更するとか、プロフェッショナルでありながらもその能力を発揮する場や時がない、という描き方もできたはず。そうしたシーンがないため、この父親が善人ではあるが無能であるというふうに映ってしまう。移民が無能なのではなく、環境がそうさせるのだというメッセージを発するべきだったのではないだろうか。

難民センターで知り合ったサッカー少年たちのその後はどうなったのだろう。ファヒム親子の土壇場の大逆転劇は確かに感動的であるが、ひとつ間違えれば「フランスは才能ある移民だけしか歓迎しない」というメッセージにもなりうる。今日、政情が不安定という国の多くは、その原因が現在の国連常任理事国のかつての帝国主義的政策に端を発するのだから、フランスは責任ある国家として世界の融和を目指すという立場を表明すべきだったと感じる。

総評

色々とフランス社会の描かれ方に不満もあるが、本作は紛れもない良作である。こういうドラマを見せられると、ボビー・フィッシャーを拘留したのは職務に忠実だったと言えるが、精神的に相当ダメージを与えるような処遇をしたとされる日本の出入国管理局について、あらためて考えさせられる。本作はフランス映画として観るよりも、明日の日本社会を描いた作品として観るべきである。『 ルース・エドガー 』のレビューでも述べたが、日本にもファヒムのような天才児が出現または到来する、あるいは将棋界に藤井聡太並みの外国人棋士が生まれても全く不思議はないのである。そうした一種の未来シミュレーションとして本作を鑑賞することも可能である。

Jovian先生のワンポイントフランス語レッスン

parfait

英語で言えば“Perfect”、日本語で言えば「完璧」である。ただ、日本語でもそうだが、完璧でなくてもバンバン使う表現である。カナダ人が好んで使う表現だという印象を持っている。実際にカナダに旅行に行った時、どこのウェイターもウェイトレスも、注文を言い終わると“Perfect!”を連発していた。フランス旅行の際に、ホテルやレストランの従業員に一声かける時に使えるかもしれない。