鬼ガール!! 80点

2020年10月18日 MOVIXあまがさきにて鑑賞

出演:井頭愛海 板垣瑞生 上村海成 桜田ひより

監督:瀧川元気

2019年の夏ごろに関西ローカルのテレビ番組で撮影終了が報じられていたのをたまたま目にした。それ以来、ずっと気になっていた作品。映画館が『 鬼滅の刃 』を観に訪れる人でごった返す中、「鬼は鬼でも、俺は『 鬼ガール!! 』を選ぶぜッ!!」とばかりに意気揚々とチケットを購入。自分の勘は間違ってはいなかった。穴ぼこだらけのストーリーだが、それらを吹っ飛ばすパワーを本作は秘めている。

あらすじ

鬼と人間の間に生まれた鬼瓦ももか(井頭愛海)は、高校デビューを目論むもあえなく失敗。しかし、ひょんなことから幻と呼ばれた「桃連鎖」の脚本を見つけ、その映画製作に携わることになった・・・

ポジティブ・サイド

大阪人の役は大阪人が演じるのが一番いい。『 君が世界のはじまり 』の松本穂香がネイティブ関西人だったように、こてこての大阪人である井頭愛海が演じるももかの大阪弁は、当たり前ではあるが見事だった。

冒頭で、ももかの父を演じた山口智充のこぶとりじいさんネタ、そして末成由美の「ごめんやしておくれやしてごめんやっしゃー」、これだけで鬼の実在する世界と大阪のお笑い空間の両方に同時に入り込めた。この掴みは素晴らしい。関西人なら一発で世界観を理解できる。

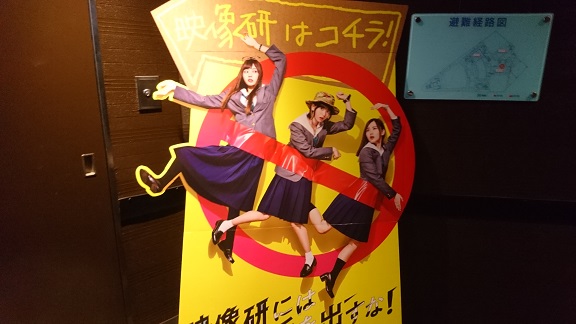

本作は映画を作ろうとする人々についての映画である。こう表現すると上田慎一郎的に思えるが、本作監督の瀧川元気もこれが長編デビュー作。新人監督らしいストレートな欲求と、新人らしからぬ緻密な計算の両方を詰め込んでいる点も上田慎一郎的である。

ストーリーは単純明快。鬼であることを隠しながら、輝く青春時代を送りたいと願う女子高生の物語である。そこに友情と恋愛、そして家族愛が織り込まれている。本作で描かれる鬼とは何か。Jovianは岡山にそれなりに縁があるので、桃太郎の物語の原型をよく知っている。鬼とはつまり異人、つまり異能・異才の人であり、外国人である。興味のある向きは「吉備津彦と温羅」でググってほしい。または、「鬼ドン」に使われたオブジェを街中で探してみよう。大阪にはとあるプロ野球チームのファンが多いから、すぐにそれを見つけられるだろう。そして、そのプロ野球チームの名前、それが指す動物が何であるのか、どこから来たのか、何を象徴しているのかを考えてみよう。いやはや、何とも文化的・社会的な含蓄に富んだ作品を送り出してくるではないか。

高校デビューに盛大に失敗したももかだが、ふとしたことから映画部で映画を作ろうとするイケメン神宮寺にオーディションに誘われたところから、数奇な運命の糸車が回り始める。板垣瑞生演じる蒼月蓮とあれよあれよという間に映画を作る流れになるが、監督は早く映画作りを撮りたくて、我々はな役映画作りのシーンを観たくて、多少のシーンのつながりの粗さやキャラクターの深掘りなどには目をつぶって、一気に撮影の手前まで進んでいく。ももかの妹や弟の習い事や父母のバックグラウンドが映画製作に結びついていく流れも、強引ではあるが、納得できる作り。桃太郎的なノリで仲間を集めていくのは、まさに大阪ならでは。

終盤の展開は、まさにシネマティック。何故「桃連鎖」が幻の作品となったのか。そして現代においても、何故普通の映画祭では「実現の可能性が低い」として落選させられたのか。このあたりの謎を最後まで引っ張りながら、クライマックスで一気に爆発させる手法は、新人監督らしい一点突破だ。自らの失策もあり旬は過ぎてしまったが、まさに大阪の顔という人物が登場するのは、全国的にもかなりのインパクトだろう。映画と現実がシンクロし、鬼と人間の思いが交錯する最後の瞬間に訪れる謎の感動は、まさに筆舌に尽くしがたいものがある。

エンドクレジット終了後にオマケが入るので、席は最後まで立たないように。

ネガティブ・サイド

ももかが蓮に感じていた過去のトラウマとも言うべき因縁を、あまりにもあっさり乗り越えるところが気になった。いじめ、差別、迫害。これらはした側は忘れていても、された側は覚えているものである。ももかの感性を揺さぶる、あるいは蓮というキャラクターの見方を大きく変えるような契機となる演出が欲しかった。

主役級の中では桜田ひよりの大阪弁がダメダメである。売り出し中の今だからこそ、もっと役作りに精進すべきだと言っておく。

ももかの父親と蓮の父親が同級生で、「桃連鎖」を製作しようとしていたのはいい。だが、せっかく再会と(映画作りの)再開を祝して二人で飲んでいる時に、もう少し「桃連鎖」に関するトークがあっても良かったのではないか。

南海電車の色・・・にツッコミは野暮というものか。海側を走る電車が、たまには山側を走っても良いではないか。

総評

はっきり言って、細かい粗はめちゃくちゃたくさんある作品である。だが、本作の描く青春の在り方、家族の在り方、友情の在り方、恋愛の在り方は、自分と異質な人間とどう向き合うのか、どう付き合っていくのか、またはどう戦っていくのかについて大いなる示唆を与えている。比較的稚拙なカメラワークも「高校生が自主製作映画を作っている」ように見せるための狙った演出なのだろう。マイナス面すらもプラス面に感じさせてしまう謎のパワーが本作にはある。そのパワーが何であるのかは劇場で体感してほしい。関西人、特に南大阪人は必見であろう。

Jovian先生のワンポイント英会話レッスン

leave someone alone

~を一人にしておく、の意味。パパラッチに追い掛け回された故ダイアナ妃の最期の言葉が“Leave me alone.”だったと言われている。劇中でとあるキャラクターが「一人にしてくれ」と言ったと思しきシーンがあるが、誰でもそう感じてしまう瞬間というのはある。既婚男性なら妻に“Could you leave me alone for a while, please?”と言いたくなることも年に一度はあるだろう。周囲の人に構ってほしくないという時に使ってみよう。