白の花実 35点

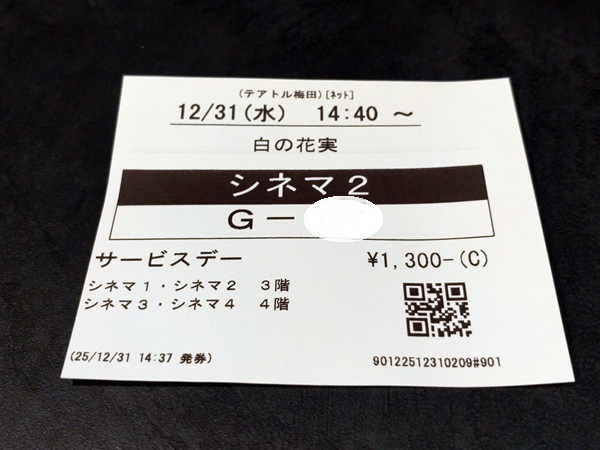

2025年12月31日 テアトル梅田にて鑑賞

出演:美絽 池端杏慈 蒼戸虹子 門脇麦

監督:坂本悠花里

2025年の締めくくりにテアトル梅田へ。

あらすじ

心ならずも全寮制の女子校に転校してきた杏菜(美絽)は、ルームメイトの莉花(蒼戸虹子)と友達になる。しかし、莉花(蒼戸虹子)はある日、命を絶ってしまう。莉花の日記も見つかり、そこに綴られた思いに触れていく杏菜。そして莉花の魂を目にするようになり・・・

ポジティブ・サイド

思春期の女子たち、それも生活を共にする者たち特有の距離感がよく表されている。二人部屋、三人部屋でも互いに立ち入るべきではないパーソナルなスペース(必ずしも人間のそばである必要はない)は確かにある。

一人でいることを好む者、集団に属すことを好む者、大人への反抗を旨とする者、そうした少女たちの思いは、それぞれが杏菜の思いの体験者であり、代弁者でもあったのだろう。

若いキャストばかりで浮ついた、表面的なストーリーになりそうなところを、門脇麦や河井青葉らが引き締めてくれた。

ネガティブ・サイド

杏菜も莉花も栞も、ちょっと演技が薄っぺらい。「発声」と「動き」を同時にできていない。これは監督の演出力の不足のせいか。

杏菜が霊感を有するという設定の見せ方が下手すぎるし、ドアがバタンと閉まったぐらいで大袈裟に動揺する寮生たちもどうなのか。人魂もあまりにもチープ。人魂が存在するのが悪いのではなく、それが青白く光る球体というのが陳腐すぎる。

女子校の寄宿舎に、仮にも父兄とはいえ、男がずかずかと上がり込めてしまうのはセキュリティ上、どうなっているのか。

そもそも生徒が飛び降り自殺しているわけで、そこに出てくるのが警察ではなく第三者委員会というのがおかしい。

門脇麦の思わせぶりな台詞や、読めそうで読めない日記の記述など、こちらが知りたいことについて、ほとんど明確な答えを得られないまま物語が閉じてしまうのは残念。もちろん、謎を謎のまま放置するのが悪いわけではない。が、明かすべき謎とそのまま残しておくべき謎の峻別が本作はあまりうまく行えていないという印象を持った。

総評

脚本や演出がもう一つなのだろうが、一番の問題はおそらく編集。必要なところをカットし、不要なところをつなげてしまったせいで、全体的に木に竹を接ぐようなシーンの連続になってしまった。美少女たちのやりとりで瞬間瞬間は絵になるが、観終わってみると???となる。この一作で見切りをつけるのは早計。坂本悠花里の次回作に期待をしたい。

Jovian先生のワンポイント英会話レッスン

boarding school

寄宿学校の意。日本にはほとんど存在しないのではないか。Jovianは大学時代にキャンパス内の寮に4年間住んでいたので、なんとなく寄宿学校の雰囲気は分かる気がする。本作とも共通する寄宿学校の雰囲気を味わいたい向きは、ヘルマン・ヘッセの『 車輪の下 』がお勧めである。

次に劇場鑑賞したい映画

『 星と月は天の穴 』

『 ボディビルダー 』

『 YADANG ヤダン 』

にほんブログ村