グレート・インディアン・キッチン 75点

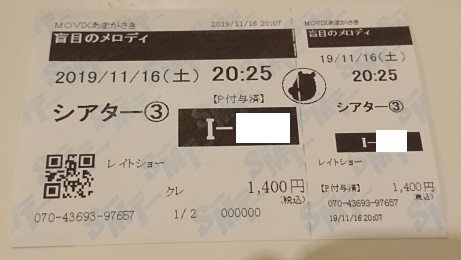

2022年1月22日 MOVIXあまがさきにて鑑賞

出演:ニミシャ・サジャヤン スラージ・ベニャーラムード

監督:ジヨー・ベービ

事前情報はほぼ入れずに妻と鑑賞。インドの話であるが、一昔前の日本とそっくりである。ど田舎なら、これと似たような話は今でもいくらでも転がっているのではなかろうか。

あらすじ

インドの富裕な家に嫁いできたバーレーン育ちの女性と、彼女を優しく迎える新郎。幸せな日々は、しかし、徐々にインドの保守的・家父長的な伝統や価値観によって少しずつ壊れていき・・・

ポジティブ・サイド

初々しい顔合わせから、めでたい結婚。そして初夜。旦那の実家での二世帯暮らし。始まりこそ幸せな家族という感じで、キッチンで作られる様々な料理の食材が色鮮やかに画面を彩り、包丁とまな板がリズミカルな音楽を奏でる。義理の母は大変な働き者で、さらに嫁を気遣い、手伝ってくれる。

そこに少しずつ不協和音が混じり始める。夫や義理の父の見せるちょっとしたテーブルマナーであったり、あるいはコミュニケーションのすれ違い(といっても完全に夫が悪いのだが)である。よくある夫婦のちょっとしたボタンの掛け違いなのだが、にわかにそれがエスカレートしていく。配管の故障のための業者を手配するのを夫がずっと忘れていたり、あるいは残飯を皿ではなくテーブルクロスの上に残していったり。そこに義理の父親のモラハラが加わってくるのだから苦しい。妻や息子の嫁をナチュラルに家政婦か何かとしか思っていないことがありありと伝わってくる。米は炊飯器で炊かずに釜で炊けだの、洗濯機だと服が傷むから手洗いしろだの、渾身の左フックを三発ぐらいテンプルにお見舞いしてやりたくなる。ここに至るまでにこの男どもが画面で見せるのは食っちゃ寝の繰り返しだけである。単なるうんこ製造機にしか見えないのである。頼りの義母も、自分の娘が臨月で、そちらのヘルプに向かわざるを得ない。畢竟、妻の負担は増すばかり。

外食先での夫のマナーについて言及したことで、訳の分からない怒りを買って謝罪させられたり、夜の営みについてちょっとしたお願いをしたところ、貞操を疑うような目を向けられたりと、これは現代インド版の『 おしん 』を見るかのようであった。

ここから先は筆舌に尽くしがたい屈辱が続くわけだが、上手いなと感じさせられたのは、インドの宗教や文化、政治を遠回しに、しかしダイレクトに批判しているところ。宗教上の戒律のしからしめるところによって、夫は様々な行動の制約を受ける。女が生理中に隔離されるのは『 パッドマン 五億人の女性を救った男 』でも描かれていたが、これがインドの一部または多くの宗教では不浄とされる。そして信者の潔斎の期間中は、不浄の女性を見たり触ったりできない。笑ってしまうのは、その戒律を破ってしまった際のキャンセル技が「牛糞を食す」あるいは「牛糞の上澄みを飲む」であること。もっと笑ってしまうのは、そこを自分たちに都合よく「沐浴でOK」としてしまうご都合主義がまかり通ることだ。

また生理中の女性を隔離するのは憲法違反であるとする判決が出たことがニュースで報じられるが、夫とその親類や信者仲間はそんなことにはお構いなし。この夫は教師で、一家の親類は広く法曹の世界に根付いているが、社会の指導者層的な立場の人間がこれなのだ。

とにかく見ていて非常に痛々しい。今の若い世代はどうか分からないが、Jovianも一昔前までは正月やお盆のたびに母や叔母が大忙し、父や叔父は食っちゃ寝、というのを毎年見てきた。それが悪いというのではない。時代だったのだ。問題は、時代に対してアップデートができないこと。願わくば、某島国の保守的与党が目指す「美しい国」というのが、このような家族像の延長線上に成立するものではないことを切に願う。

ネガティブ・サイド

インド映画は時々始まるまでに、ポスト・クレジットならぬプリ・クレジット(?)が挿入されることがあるが、それが長い。ひたすら長い。派手な映像や音楽・音響もなく、延々とSpecial Thanks を流すだけ。ここだけは改善の余地がある。世界のマーケットに売るために時間を2時間にし、歌やダンスを少しずつ削っていっているとは聞くが、このオープニングには明確に否と言いたい。

バーレーン育ちの主人公を、実家までもが冷たく突き放すシーンはあまりにドラマを作りすぎだと感じた。異人は殊更に自らの異人性を強調するものではあるが、だったら何故、主人公である妻が進歩的に見える価値観を有するようになったのか。インドでまで「女三界に家無し」というのは、あまりにも酷ではないか。このせいでラストの集団舞踊の美しさや華々しさが、個人的には少し減じてしまったと感じた。

総評

国や民族の暗部というものは、とかく隠したくなるものだが、それを積極的に映画にするというのは、世界の目を自国に向け、その外圧を変革の呼び水にするという意味では有効なのかもしれない。韓国映画の十八番だが、インド映画も負けていない。幸い日本には「人の振り見て我が振り直せ」という有難い金言がある。日本の、特に中年以上の男性は配偶者と一緒に本作を鑑賞しよう。そして、まずはそのコップを洗って、食器棚に戻すところから始めようではないか。

Jovian先生のワンポイント英会話レッスン

definition

定義の意。劇中で夫が「家族の定義」を講義するシーンがある。definitionの動詞は define で、これは de + fine に分解される。fine は finish などにもつながるラテン語由来の語で、「終わり」の意味。define というのは、この言葉の範囲はここからここまでで終わり、ということである。