ひとよ 75点

2019年12月12日 MOVIXあまがさきにて鑑賞

出演:田中裕子 鈴木亮平 佐藤健 松岡茉優

監督:白石和彌

『 凶悪 』や『 彼女がその名を知らない鳥たち 』、『 孤狼の血 』など、作品ごとに日常と非日常の境目(それは多くの場合、犯罪である)を描いてきた白石和彌監督であるが、今作では家族と非家族、あるいは家族と疑似家族の境目を映し出そうとしている。やっと劇場鑑賞できたが、なかなかに刺激的な作品であった。

あらすじ

稲村こはる(田中裕子)は、家族に暴力を振るう夫を自身のタクシーで轢き殺し、刑務所へ。残された長男の大樹(鈴木亮平)、次男の雄二(佐藤健)、長女の園子(松岡茉優)はDVから解放されたが、周囲の偏見と圧力に耐えて生きてきた。そして15年。その母が帰ってきた。子どもたちは母の受け入れに戸惑い・・・

ポジティブ・サイド

日本の少子化の背景には、生涯未婚率の上昇がある。さらに離婚率も33%ほどもあるそうだ。つまり、家族が新しく生み出される機会そのものが減少し、なおかつ家族の崩壊(というと少しドラマチック過ぎるか)も進行中ということである。また乳幼児の虐待のニュースも定期的にメディアをにぎわせる。家族観は確実に変化しつつある。本作はその点を改めて問い直している。

罪を憎んで人を憎まずと言うが、このようなことわざが存在するということは、取りも直さず我々は罪を憎んで人をも憎むことが往々にしてあることを示唆している。警句が存在するのは、そうすることが望ましくとも、そうすることが難しいからである。罪を犯した人間だけではなく、その親類縁者まで攻撃するのは東北アジア、特に日本の地方に根強く残る慣習のようである。そのことは『 影踏み 』でも描かれていたし、今作でも同様である。奇しくもどちらも“北”関東。東京の人間に言わせれば、“南”東北である。

家族の一員の犯した罪のせいで、残された家族が被る被害は誰の責になるのか。一度そのようにして壊れた家族は再生可能なのか。そのような家族の出の者は幸せな家族を作ることができるのか。この点は『 友罪 』でも問われていた。Jovianは家族が殺人者でも、その家族の一員には新たな家庭を築く権利はあると考える。同じ轍は踏まないとの決意があることが条件になると思うが。本作では鈴木亮平演じる長男・大樹が、この問いに真正面からぶつかった。その中盤のシークエンスは、人によっては怒りに震え、人によっては悲痛の涙を流すことだろう。Jovianは大樹の言動に怒りを覚えた。Jovianの隣に座っておられたシニアの女性の方々は嗚咽を漏らしておられた。家族というものは難しい。それが呪縛になることがあるからである。

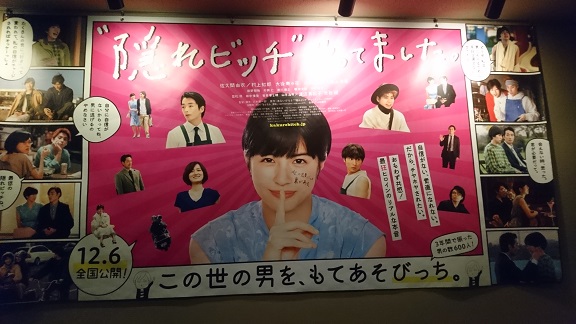

子どもたちの中で、しかし、最も印象に残ったのは松岡茉優の園子である。ひたすらにネガティブな兄二人とは対照的に、帰ってきた母に愛情を与える。『 “隠れビッチ”やってました。 』よりも、よほど健全なビッチになっていたが、それによりDVの父親に育てられると何故かDV男に惹かれてしまうという因果を上手く表現できていた。『 スリー・ビルボード 』のミルドレッド並みの口の悪さでありながら、そのうちに秘めた愛情への狂おしいまでの飢餓は、個人的には本作のハイライトだった。園子の胎内回帰願望が成就するシーンで、不覚にもJovianは涙した。

田中裕子は遂に『 二十四の瞳 』を超えたのかもしれない。TVドラマ『 おしん 』をリアルタイムで鑑賞していない世代としては、この御方はどちらかというと縁の下の力持ち的な役者だった。だが、ここにきて遂に代表作を送り出してきたと言える。まるで『 セッション 』のJ・K・シモンズのようである。酸いも甘いも噛み分けた、ではなく酸いしか噛みしめてこなかったような女性。その弱さと強さを同居させた圧倒的な存在感は、邦画もまだまだ捨てたものではないと思わせてくれた。

また、今作の子役たちの演技も堂に入ったものである。少女漫画の映画化に出てくるアイドル的な役者とは違い、しっかりとした演技になっている。このような子役らをしっかり育てていかないと、韓国映画やインド映画には勝てない。業界は頑張って欲しい。

ネガティブ・サイド

雄二の言う「飯のネタ」とは何なのだ。「飯の種」ではないのか。エロ本の記者でも、それぐらい語彙は正しく使ってほしいと思うが、小説家志望だという。それでこの誤用は戴けない。喝である。だが、直近でも『 屍人荘の殺人(小説) 』でも「断然」と「俄然」が堂々と間違えられていたりするので、日本語の乱れはいよいよ激しくなり過ぎて、もはや誤用が誤用ではなくなっているのかもしれない。憂うべきことである。

また、序盤にタクシーのルーフ視点でのショットがあったが、これはなかなか新鮮だった。惜しむらくは、終盤のアクションシーンでも、このようないつもと異なる視点からの撮影ではなかったことだ。『 バック・トゥ・ザ・フューチャー PART3 』でも、時速100km/h超の機関車走行を、線路下から見上げるようなショットで、スピードを上手くごまかすシーンがあった。最後のシーンはおそらく時速10数キロといったところだろう。運転席や車内からの視点だと、スピードの見当が一瞬でついてしまう。別視点、別角度からの撮影はできなかったのかだろうか。やや興醒めするシーンでもあった。また、個々のタクシーと本部の無線の使い方が非常に巧みだったが、最後の韓英恵こそ、無線をちゃんと使ってほしかった。そこからでも三兄弟出撃という流れは作れたはずである。

総評

白石監督は、家族というものに今作はとことんこだわったようである。泣く泣く割愛させてもらったが、筒井真理子や佐々木蔵之介のキャラクターにも、現代社会の闇が宿っている。決してハッピーエンドではないが、しかし重く苦しい空気の中にも希望が見出せる作品である。今年の邦画の中ではトップテンに入るだろう。

Jovian先生のワンポイント英会話レッスン

And you’re a fucking part of it!

佐藤健がいう「外から見てみろ、この家族、狂ってんぞ」に対して松岡茉優が「テメーもその一人だよ!」と返す台詞の私訳である。日本語には多種多様な一人称(わたし、僕、吾輩、拙者、小生etc)や二人称(あなた、きみ、貴様etc)が存在するが、英語にはRoyaltyを除けば、IとYouしか存在しない。「テメー」という強い意味を出すには、上のようなFワードが最適解である。