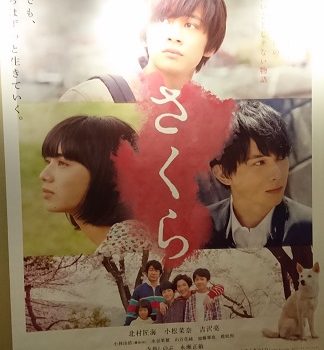

さくら 30点

2020年11月15日 MOVIXあまがさきにて鑑賞

出演:北村匠海 小松菜奈 吉沢亮 永瀬正敏 寺島しのぶ

監督:矢崎仁

変なおじさんの永瀬正敏と安定した演技力の寺島しのぶ、そしてJovianの推しの一人である吉沢亮と小松菜奈。そして『 うつくしい人 』、『 炎上する君 』の西加奈子の作品ときた。それが、どうしてこうなってしまったのか・・・

あらすじ

大学入学のために上京していた長谷川薫(北村匠海)は久しぶりに大阪の実家に帰ってきた。あこがれだった兄、一(吉沢亮)の死により家を出た父が、年末に家に帰ってくるという。薫はまた、屈託のない愛犬のさくらにも会いたかった。家族が離散する前の幸せな長谷川家を薫や妹の美貴(小松菜奈)は思い出していく・・・

ポジティブ・サイド

まずは中学生から高校生(進学していないが)の年代を演じた小松菜奈に賞賛を。しまりのない表情から、逆にころころと自在に変化する表情までを披露し、まさに箸が転んでもおかしい年頃の娘を好演した。露出度がかなり高めの服装であっても色香を感じさせないのは、お見逸れしましたとしか言いようがない。

次いで寺島しのぶ。冒頭で性行為について幼い美貴にも分かる言葉で優しく丁寧に語る様は、そのまま各家庭で実践できそうに感じた。一が家にガールフレンドを連れてきたときには、昭和や平成の初めころにいっぱいいた大阪のおばちゃんの風情を存分に醸し出していた。

ストーリーの見どころは何と言っても長男の一。美貴が昭和59年生まれだと一瞬映っていたので、一はまさにJovianの同世代。服装も今の目で見れば全然ファッショナブルではないが、それが逆に時代の空気を濃厚に感じさせてくれた。部屋にイチローのポスターを貼ってあるのもいい。また、携帯が一般的ではなかった頃、手紙や家の電話で恋人とのもどかしいコミュニケーションを堪能できた世代には、一の映し出されなかった恋愛のあれやこれやがつぶさに想像できた。家で誰かがインターネットを見ていると、家の電話が不通になるという光景が繰り広げられる映画が、そろそろ制作されてくるのだろう。

閑話休題。一の死、そこに至るまでの物語は非常に痛々しく重い。そこに社会的マイノリティであるLGBTのサブプロットを絡ませる演出はなかなかに心憎い。ネタバレになるので詳しくは書けないが、自分はノーマルでありマジョリティであると思っていても、それは必ずしも永続的なものではない。何かの拍子にそうではなくなることは大いにありうる。そうした時にすがれるものがあるかどうか。人によっては宗教であったり、あるいは家族であったりするのだろう。家族の在り方が多様化する今、本作のような悲劇的かつ喜劇的な一家の物語は一種のケーススタディとなりうるように感じた。

ネガティブ・サイド

まず第一に言っておかなければならないこととして、誰もかれもが大阪弁がヘタすぎる。寺島しのぶでもこうなのか。『 君が世界のはじまり 』の松本穂香、『 鬼ガール!! 』の井頭愛海、『 セトウツミ 』の菅田将暉や中条あやみのような関西弁ネイティブを使ってほしい。もしくは話の舞台を北関東あたりに移してほしい。別に大阪である必要は全くないではないか。

タイトルロールであるさくらの扱いが雑である。というよりも、特にストーリーの主題になっていない。壊れてしまいそうな家族の紐帯としてのさくらは一切描かれていないし、楽しい時も苦しい時も、さくらがいたからこそ長谷川家の一人ひとりが踏ん張れたんだという描写も特にない。なにかもっと『 戦火の馬 』のように、色々と見えないところでドラマを生んでいたという場面が一切画面に映らないので、さくらという犬が長谷川家のかけがえのない一員であるように見えない。むしろ、残飯処理係なのかと思えてしまうような描写があり、矢崎仁監督の手腕を疑ってしまう。

長男の一の背中を見て育った薫と美貴、という設定も何やら薄っぺらい。一とその恋人の矢嶋さんの関係の変化に、薫は愛というものの力を知った・・・ようには見えなかった。というのも、肝心要の矢嶋さんの描写が極めて一面的だからだ。変わっていく矢嶋さんや変わっていく一の描写があまりにも弱い。一が料理を手伝うようになっただとか、洗濯物を丁寧にたたむようになっただとか、そんなことでよいのだ。そうしたシーンが全くないのに、薫に「いつか二人は結婚するんだろうなと思った」と独白させても説得力はゼロだ。

その薫の独白も量が多いし、説明的すぎる。心象風景を言葉にするのならまだしも、話の前後関係をくだくだしく説明する必要はない。映画ならば映像や音楽、音響などを駆使してそれを行うべきで、原作が小説だからといって小説の技法をそのまま映画に持ってきてよいわけではない。そもそも説明が説明になっていないナレーションまである。一例は「初めの遅れてやって来た反抗期」だ。いや、それ反抗期ちゃうやろ、と映画館でフツーに突っ込ませてもらった。北村は歌手でもあるため声に透明感やしなやかさがあるが、何故か台詞をしゃべらせると情感を伴っているように聞こえない。『 私はあなたのニグロではない 』のサミュエル・L・ジャクソンや『 ショーシャンクの空に 』のモーガン・フリーマンのように、ナレーションだけで聞く側の心を落ち着かせたり、興奮させたり、ざわめかせたり、悲しませたり、といった声の表現力を目指すべきだ。あと、韓国映画(『 息もできない 』がいい)を観て暴力シーンを勉強すべきだろう。

トレイラーで“奇跡が起きる”とされた夜の長谷川家の移動ルートも地味に謎だ。劇中で一瞬チラッと大阪府枚方市あたりが住所であるように見えたが、枚方から国道2号は結構な距離がある。また、高速道路上から左手に初日の出を見ていたが、2号線沿線に南北に走る高速道路など存在しない。それとも2号線をひたすら西進して舞鶴若狭自動車道まで行ったというのか?とても信じられない。大阪弁の下手さからも感じたが、場所を関東に再設定すべきだった。

ネタバレになるため、中盤以降のストーリーについてはものさずにおくが、とにかく映画的な描写がとにかくうすっぺらく、またリアリティに欠ける。これはおそらく原作の原文からして間違っているのだろうが、「悪送球を仕掛けてきた」という文章の何とも気持ちの悪い響きよ。送球の主体は投手ではなく野手だし、送球は仕掛けるものでもない。野球で仕掛けるものといえばバントやヒット・エンド・ラン、盗塁などだ。「悪送球を打てない」という文章の不自然さに西加奈子もその編集も校正担当も、そして本作の脚本担当も誰一人として気が付かなかったというのか。そんな馬鹿な・・・

総評

家族という大きくて小さな枠組みが壊れていく、しかし完全に壊れたりはしない。そうしたメッセージは残念ながら非常に不完全な形でしか伝わってこなかった。家族の死、家族の離散、家族の再生というテーマなら『 焼肉ドラゴン 』の方が遥かに面白い。出演者のファン、あるいは原作のファン向けの作品ではあっても、映画ファン向けに仕上がっているとは言い難い作品である。

Jovian先生のワンポイント英会話レッスン

pop one’s cherry

「さくらんぼをはじけさせる」という意味ではない。これは「処女・童貞を喪失する」の意味である。一と薫の部屋での会話の私訳。ただ性的な意味意外に使うこともある。

I popped my skiing cherry.

初めてスキーに行った。

Now that I’m twenty, I will pop my drinking cherry today.

二十歳になったから、今日は初めてお酒を飲むんだ。

のような使い方もできる。この表現を使えたら・・・というよりもそういう話をできる人間関係を作れたら、外国語でのコミュニケーション能力は上級であると言える。