ワン・バトル・アフター・アナザー 75点

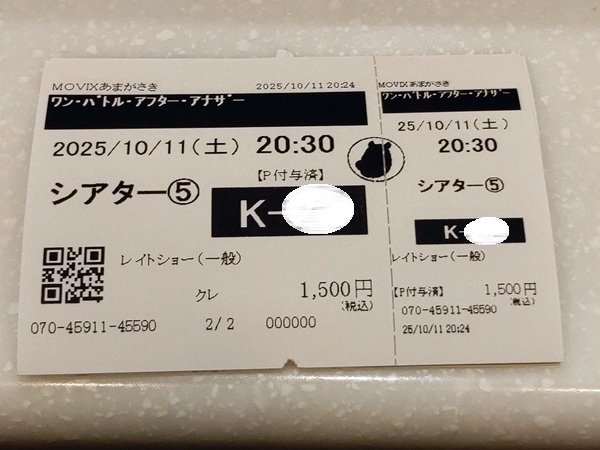

2025年10月11日 MOVIXあまがさきにて鑑賞

出演:レオナルド・ディカプリオ ショーン・ペン ベニシオ・デル・トロ チェイス・インフィニティ

監督:ポール・トーマス・アンダーソン

3時間近い上映時間ということで、しっかり昼寝をしてからレイトショーに出陣。

あらすじ

パット(レオナルド・ディカプリオ)は過激派フレンチ75の一員として活動していた。同志のペルフィディアとその娘と共に暮らすようになるが、ある時、仲間が銀行強盗に失敗。一転して追われる身となったパットは、まだ若い娘のウィラと共に新たな戸籍を得て逃亡する亡するが・・・

ポジティブ・サイド

D・トランプが激怒しそうな作品。もうそれだけで面白い。ある意味でアメリカ版の『 桐島です 』の桐島聡が『 ハリエット 』のハリエット・タブマンと出会ってしまった、という物語だった。

あるきっかけによりハリエット、ではなくペルフィディアを執拗に追い回すことになる狂った警察官をショーン・ペンが怪演。個人的には『 アイ・アム・サム 』のイメージの強い俳優だったが、こんな頭のイカれたオヤジ役もやれることに軽く感動させられた。ストーリーが進むほどに狂気の度合いがどんどん増していき、見ているこちらが心配になるほどだった。

対照的に、ディカプリオは頭のイカれたオヤジというよりも、腑抜けてしまったオヤジが父親として強さを取り戻していくストーリー。序盤は常に頭がラリっていて、言動も不穏、動きもヨレヨレ。しかし、娘のウィラに魔の手が迫っていることを知ってからは徐々に革命の闘士として再覚醒していく。その過程の描写もサスペンスとユーモアの配分が絶妙。ポール・トーマス・アンダーソンのキャリアの中の演出でも、これはベストではないか。

そのボブを手助けするベニシオ・デル・トロ演じるセンセイのキャラも非常に味わい深い。ヒスパニックであり、英語とスペイン語を話し、空手の指導者でありながら教え子のウィラはなぜか韓国語を話すという、劇中で誰よりもアメリカ的と言えるキャラである。かつ現代版のハリエット・タブマンと言える男である。彼が用意しているトンネル(実際にはtunnnelと発音されていた)の字幕が地下鉄道となっていることに気付かれただろうか。これはまさに『 ハリエット 』が車掌を務めた地下鉄道へのオマージュ。字幕翻訳担当の松浦美奈は great job である。警察に逮捕されたボブが見事に脱走できたのも、まさに現代版の地下鉄道の力によるもの。決してご都合主義ではない。もちろん本物の「地下鉄道」にも言及される場面があり、それに言及する人々がどのような人種であるかにも注目してほしい。

アメリカのリベラルを強烈に支持しているようにも嘲笑っているようにも見える。受け取り方は様々だろうが、アメリカはしばしば建国の父たちを称揚する。ボブとウィラという一種のいびつな親子関係をアメリカという非常に若い国家の歴史と重ねて合わせて見るとよいだろう。たとえば建国の父たちが定めた One man, one vote. =一人一票という原則は平等に見えて実は違う。これは実はアメリカに限った話ではなく、たとえばアジアの中で最も急速に近代化に成功した日本も、「天は人の上に人を造らず人の下に人を造らず」の精神を発揮したが、これも実は「天は日本人の上にアジア人を造らず欧米人の下に日本人を造らず」というのが福沢の本音だったりする。本作はアメリカ特有の問題を扱った上質なサスペンスというだけではなく、それが実は先進国の近現代史のダークな精神性の発露とそれへの批判という意味にも捉えられるべきである。

ネガティブ・サイド

ペルフィディアのキャラがイマイチよくわからない。序盤早々に姿を消してしまうが、そこは何らかの最後っ屁をかましてほしかった。

賞金稼ぎの突然の変心の理由が弱いというか、”I don’t do kids.”と言いながら、ロックジョーの提案にあっさり乗ってしまうのは何故なのか。握手の前に数秒の躊躇なり、一瞬の表情の曇りなどを見せてくれれば、変心のシーンはご都合主義には映らなかっただろう。

ウィラにはジャン=クロード・ヴァン・ダムのハイキックをロックジョーにお見舞いしてほしかった。その上でケロッとしているロックジョーというのは、かなりシネマティックなシーンになったはず。

総評

3時間近い上映時間に身構えていたが、最初の30分あたりを過ぎてしまえば、後はストーリーに引き込まれるのみ。アクションあり、サスペンスあり、スリルあり、ユーモアありの濃密な時間だった。日本はアメリカの30年遅れだとよく言われるが、外国人人口が全体の3パーセントを占めるようになった今、本作は日本社会の在り方を考えるための大きなヒントにもなりうるエンタメ大作だと言える。

Jovian先生のワンポイント英会話レッスン

fight fire with fire

直訳すれば「火を使って火と戦う」だが、実際のニュアンスは「やられたらやり返す」というもの。劇中では火炎瓶を投げてくるモブに対して、Let’s fight fire with fire. のセリフと共に催涙弾が撃ち込まれた。別に火炎放射器で反撃しても、意味としてはおかしくないが。

次に劇場鑑賞したい映画

『 さよならはスローボールで 』

『 シークレット・メロディ 』

『 恋に至る病 』

にほんブログ村