リゾートバイト 60点

2023年10月22日 MOVIXあまがさきにて鑑賞

出演:井原六花 藤原大祐 秋田汐梨

監督:永江二朗

風邪で寝込んでいるため簡易レビュー。

あらすじ

大学生の内田桜(井原六花)と幼なじみの真中聡(藤原大祐)と華村希美(秋田汐梨)は、瀬戸内海のとある島の旅館に泊まり込みのバイトにやってきた。ある夜、桜は女将が深夜に密かに食事を運んでいる姿を目撃してしまう。その後、3人は旅館従業員の岩崎から旅館の中の秘密の扉を探る肝試しを提案されて・・・

ポジティブ・サイド

ロケに関しては『 忌怪島 きかいじま 』とよく似ているが、島という閉鎖環境の雰囲気は本作の方がはるかに上手く使えていた。同じく低予算ホラーながら一世を風靡した『 イット・フォローズ 』へのオマージュであるかのようなシーンもあり、個人的には楽しめた。

舞台が岡山というのも個人的には〇。岡山は最怖ホラー小説(というよりも怪談)である『 ぼっけえ、きょうてえ 』や津山30人殺し、『 八つ墓村 』などホラーと相性が良い土地なのだ。

主演の井原六花が見事な演技力を披露。梶原善とは老若男女の面で見事な対をなしていた。秋田汐里もどこかで見たことあるなあと思っていたら『 青夏 きみに恋した30日 』や『 惡の華 』に出演していたのか。本作を機にクソ映画の脇役キャラから脱出してほしい。

ネガティブ・サイド

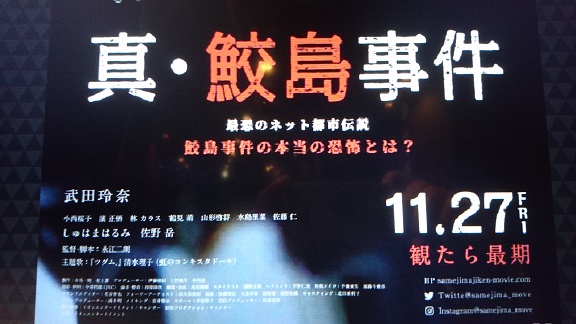

正直なところ、ポスター類が盛大なネタバレになっていると思うのだが、どうだろうか。また『 きさらぎ駅 』のスタッフが再集結ということで同工異曲のホラーを予想していたが、その予想は半分当たった。宣伝文句=半分ネタバレというのは勘弁してほしい。また

冒頭から夏恒例の糞ホラーやんけ、と思いながらなんとなく雰囲気が『 ザ・スイッチ 』に似ているなと感じた。松浦祐也の絶妙なコミックリリーフっぷりが『 ゲット・アウト 』の面白黒人キャラを髣髴させた。すれっからしのJovianは坊主が真言を唱え始めたところで「なるほど」と一人ごちた。あんまり予測不可能とか銘打たんほうがええね。

総評

低予算ながら随所にアイデアが散りばめられた良作。コメディ要素も笑えたが、青春映画的な要素はもっと薄くて良かったかな。落ちのアイデアは秀逸だと思うが、だったら「絶対に先が読めない」などと謳わない方が良い。ホラーと言ってもスプラッターではないし、案外デートムービーに向いているかも。それよりファミリーで鑑賞するのもありかもしれない。世のお父さんお母さん、家族で本作についてあれこれ語り合うのも案外面白いかもしれないませんよ。

Jovian先生のワンポイント英会話レッスン

test of courage

これは確か大学一年生の時にダニエルに教えてもらったんだったか。Jovianは母校のICUの寮に住んでいたが、これが森の中なのである。9月の新入生やら留学生の受け入れで、キャンパス内で肝試しやろうぜみたいな流れになり、そこで肝試しは云々かんぬんと説明したら、So, it’s a kind of a test of courage. と言われたと記憶している。肝試しというお化けやら呪いに関係してそうだが、test of courage は度胸試しに近いか。

次に劇場鑑賞したい映画

『 オクス駅お化け 』

『 月 』

『 トンソン荘事件の記録 』