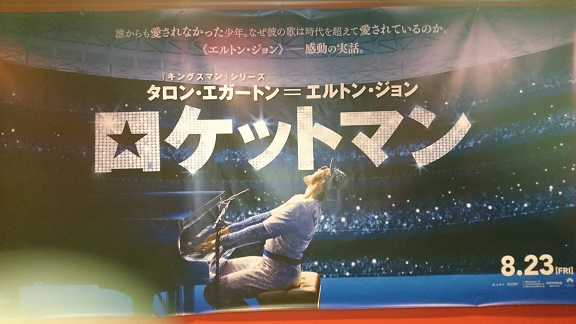

ロケットマン 70点

2019年8月24日 MOVIXあまがさきにて鑑賞

出演:タロン・エガートン リチャード・マッデン ブライス・ダラス・ハワード

監督:デクスター・フレッチャー

ブライアン・シンガーが降板した『 ボヘミアン・ラプソディ 』を、ある意味で立て直したデクスター・フレッチャーの監督作品である。それだけでも話題性は十分だが、日本との関係で言えば、テレビドラマの『 イグアナの娘 』のテーマ曲だったことを覚えている30代、40代は多いだろう。Jovian自身のエルトン・ジョンとの邂逅はロッド・スチュワートのアルバム『 スマイラー 』収録の“レット・ミー・ビー・ユア・カー”だった。ライトなエルトン・ジョンのファンとしては、本作はそれなりに楽しめた。

あらすじ

レジー・ドワイト少年はピアノの神童だった。奨学金を得て王立音楽院に通えるほどの才能に恵まれていながら、彼はいつしかロックに傾倒していった。そして、名前をエルトン・ジョン(タロン・エガートン)に変え、音楽活動を本格化する。そして作詞家バーニー・トーピンと出会い、意気投合。彼らは成功を収めるも、エルトンは満たされたとは感じられず・・・

ポジティブ・サイド

タロン・エガートンの歌唱力、ピアノの演奏、そしてエルトンの動きの模倣。これらはラミ・マレックが『 ボヘミアン・ラプソディ 』でフレディ・マーキュリーを演じたの同じレベルにある。ただ、あまりにもあからさまなので、アカデミー賞は取れないだろうが。それでも、容姿の点ではマレックとマーキュリーよりも、エガートンとジョンの方が近い。その点は素晴らしいと称賛できるし、何よりもエルトンの幼年期を演じた子役のシンクロ度よ。写真で見比べて「うおっ!」と感嘆の声を上げてしまうほどだ。

そしてブライス・ダラス・ハワードは、ますますmilfy(気になる人だけ意味を調べてみよう)になったようだ。『 アイ,トーニャ 史上最大のスキャンダル 』でアリソン・ジャネイが演じた母親とは一味違う、恐怖の母親を演じた。子どもにとって生みの親に愛されないことほど辛いことはない。その愛情がスパルタ教育という形で表れるのは、まだましな方なのかもしれない。愛の反意語は無関心であると喝破したのは、マザー・テレサだったか。この母親は子どもの持つ並はずれた才能にも頓着せず、カネの無心ばかり。このあたりの演技と演出方法が抜群であるため、物語の開始早々から我々はレジーの心象風景であるミュージカルシーンに違和感なく入っていくことができる。この冒頭のシークエンスは、どこか『 グレイテスト・ショーマン 』の“A Million Dreams”に通じるものを感じた。子どもというのは空想、イマジネーションの世界に遊ぶことができるのだ。その媒体としての音楽=LPレコードとの出会いを、今度は父親が無下に拒否する。我々の心はさらに締め付けられる。かくしてレジーは音楽へ没入せざるを得なくなる。

そのレジーが生涯の友のバーニーと邂逅するシーンはリアルである。エルトン・ジョン自身が監修しているのだから当然と言えば当然だが。初対面の二人は互いの音楽の趣味嗜好を確かめ合うのだが、それがぴたりと合う。そこからは意気投合あるのみ。このあたりは『 はじまりのうた 』でマーク・ラファロがキーラ・ナイトレイと互いの音楽の趣味について語り合った場面と共通するが、あれをもっと一気に凝縮した感じである。音楽家同士が理解し合うのに百万言は必要ないのである。このカフェのシーンは実に印象的だ。

楽曲面で言えば、すべてを自らの声で歌いきったタロン・エガートンには称賛することしかできない。特に“Your song”は、歌詞からインスピレーションを得て生まれてくるメロディにピアノと声で生命を与えていくシークエンスには、魂が震えるような衝撃を受けた。また個人的にはストーリー中盤のライブでの“Pinball Wizard”が白眉だった。発声可能上映が期待される。

エンターテインメントとして完成度が高く、ダンスシーンも圧巻の迫力。なによりもエルトン・ジョンのファンではなくとも、彼の抱える苦悩と共感しやすい作りになっている。愛情を得られない子ども、仮面をかぶり自分を偽る大人、自分という存在を認めてくれる別の存在を求めて彷徨するvagabond。自己を表現することで自己を隠していた天才的パドーマー。愛されるためには、愛さねばならない。そんな人生の真理のようなものも示唆してくれる。稀代の歌い手の前半生を追体験できる伝記映画にして娯楽映画の良作だ。

ネガティブ・サイド

映画がフィーチャーしている時代が異なるので仕方がないと言えば仕方がないのだが、エンドクレジットにおいてすら“Candle in the wind”が流れないのは解せない。もしかして、最初から続編の予定ありきなのだろうか。

また、一部のニュースによると、ラミ・マレック演じるフレディを作中に登場させるという構想もあったらしいが、それも色気を出し過ぎだし、話題を無理やり作りたい=商業主義的な考え方が透けて見えてしまう。そんなにクロスオーバーをしたいのであれば、悪徳マネージャーのジョン・リードをエイダン・ギレンに演じさせれば良かったのだ(クイーンにとってのジョン・リードはそこまで悪辣ではなかったらしいが)。

また、せっかくエルトン・ジョンの前半生に焦点をあてるのなら、レジー・ドワイトの時代にもう数分を割いてもよかった。『 ボヘミアン・ラプソディ 』の構成で最も印象深かったのは、フレディ・マーキュリーがファルーク・バルサラであった時代に光を当て、なおかつフレディがライブ・エイドの最中にファルークに戻って、母親にキスを送るシーンだ。もちろん、別人の物語なので全く同じ構成にはできないが、もっと王立音楽院での学びが後のキャリアに生きてくる描写なども欲しかった。B’zの松本も音楽の専門学校でジャズを学んだことが創作活動に活かされていると常々語っているではないか。

最後に、やはり締めには壮大なライブシーンが欲しかった。『 リンダリンダリンダ 』や『 ソラニン 』もそうだったが、音楽の映画の締めにはライブこそふさわしいと思うのである。

総評

これは素晴らしい作品である。色々と注文をつけたくなるのも、それだけ素材が良いからである。1970~1980年代に青春を過ごした日本のシニア層には『 ボヘミアン・ラプソディ 』並みに刺さるのではないか。エルトン・ジョンを知らない世代でも、両親や親戚、会社の先輩などと一緒に(気が向けば)鑑賞に出かけてほしい。サム・スミスのような新世代の歌手が生まれてきた下地を作ったのは、エルトン・ジョンやジョージ・マイケルのような偉大な先達なのだから。

Jovian先生のワンポイント英会話レッスン

“We’ll be in touch.”

『 殺人鬼を飼う女 』で日→英で紹介したフレーズがさっそく登場した。ビジネスパーソンならば、是非とも使ってみよう。